Forum Hochhäuser 2025: Berlin diskutiert die Zukunft der Skyline

Hoch hinaus: Auf dem Forum Hochhäuser, ausgerichtet von der gif – Gesellschaft für Immobilienwirtschaftliche Forschung e. V. am 9. September 2025 im Berliner KVL Lab, diskutierten führende Vertreter aus Landespolitik, Planung, Architektur, Projektentwicklung und Umwelt über die Rolle von Hochhäusern in der wachsenden Metropole.

Effizienter Umgang mit knapper Ressource Boden

Prof. Dr. Mathias Hellriegel und Prof. Dr. Markus Viering, Leiter und Co-Leiter der gif-Kompetenzgruppe Hochhäuser, machten zum Auftakt deutlich: Hochhäuser sind mehr als eine architektonische Typologie – sie sind ein Instrument, um mit der knappen Ressource Boden effizient umzugehen. „Warum entstehen Türme dort, wo sie stören, und fehlen dort, wo sie gebraucht würden?“, fragte Hellriegel. Die Kompetenzgruppe wolle in den kommenden 18 Monaten Kriterien entwickeln, die Investoren und Planern Orientierung geben.

Dabei gehe es nicht um Regulierungsabbau, sondern um klare Leitplanken und intellektuelle Ehrlichkeit. Standards könnten die Arbeit erleichtern – vorausgesetzt, sie werden flexibel angewendet.

Landespolitik: Kahlfeldt evaluiert Hochhausleitbild

Berlins Senatsbaudirektorin Prof. Petra Kahlfeldt stellte die Evaluation des 2020 beschlossenen Hochhausleitbilds vor. Hochhäuser stünden in Berlin für Visionen, Urbanität und Verdichtung, weckten jedoch auch Befürchtungen: Verschattung, Fallwinde oder soziale Entmischung. „Die Berliner Politik baut keine Hochhäuser um ihrer selbst willen. Sie müssen einen Mehrwert für die Stadtgesellschaft schaffen“, betonte Kahlfeldt.

Das Leitbild werde von Verwaltung, Projektentwicklern und Verbänden als zentrales Planungsinstrument geschätzt. Es schaffe Transparenz, Planungssicherheit und Qualitätsmaßstäbe. Die überarbeitete Struktur umfasst drei Phasen: von der Konzeptentscheidung über Wettbewerbe bis zur Realisierung. Neu ist die verpflichtende Nachhaltigkeitszertifizierung nach akkreditierten Standards wie DGNB.

Berlin unterscheide sich zudem von Frankfurt: Während dort Konzernzentralen Nachfrage nach Hochhäusern erzeugten, entstünden Berliner Projekte fast ausschließlich spekulativ und ohne Vorvermietung. Das mache sie in Zeiten steigender Finanzierungskosten besonders anfällig für Verzögerungen oder Abbrüche. Zugleich verlange das Leitbild künftig einen gemeinwohlorientierten Beitrag: Wohnhochhäuser können zu 100 Prozent als Wohnnutzung realisiert werden, sofern sie der Stadtgesellschaft einen spürbaren Mehrwert bieten.

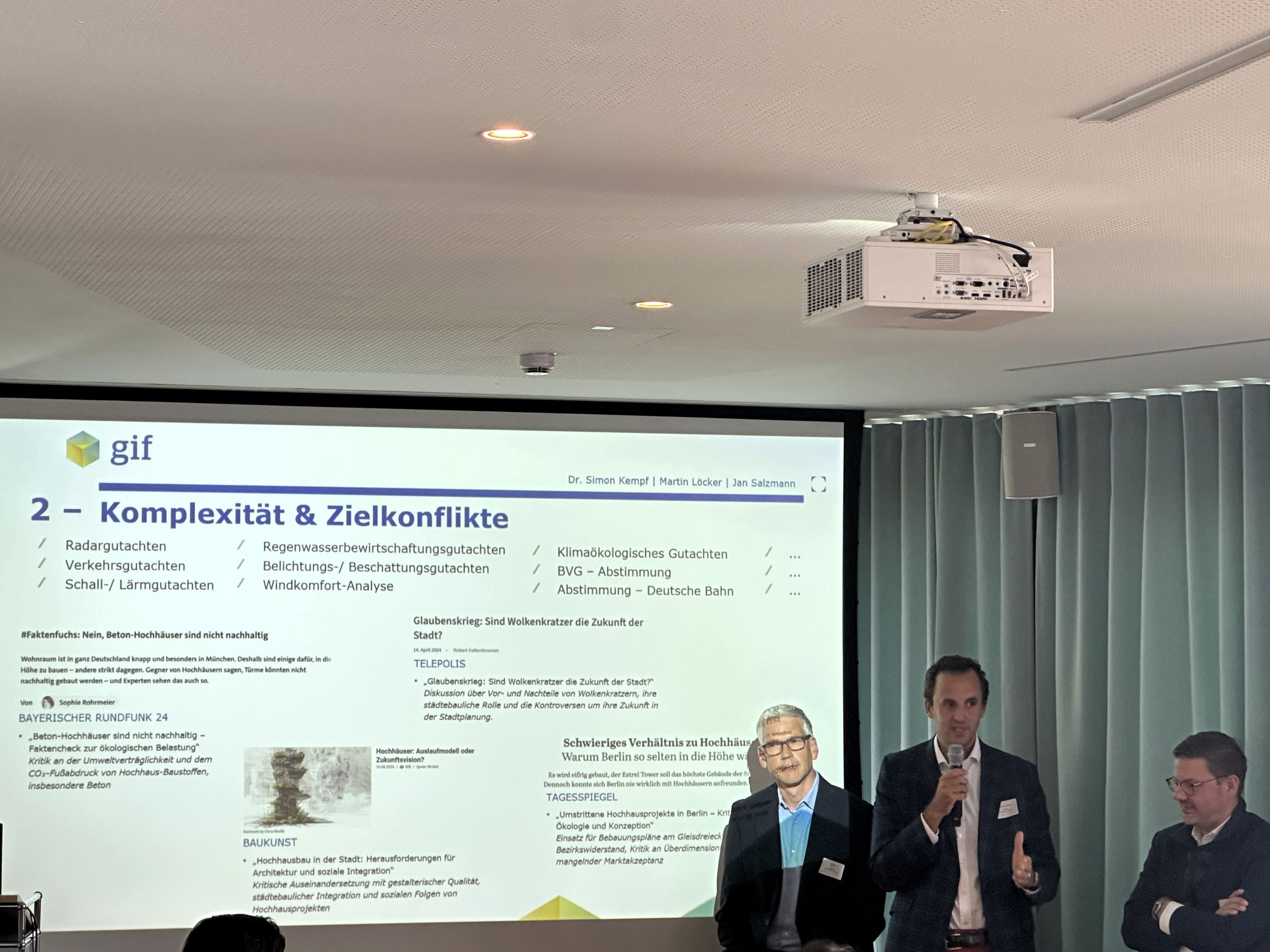

Urbane Mitte: Die Realität der Planung

Die Herausforderungen illustrierte Dr. Simon Kempf, Managing Partner von Periskop Development, anhand der Urbanen Mitte am Gleisdreieck – ein Projekt, das bereits 2005 initiiert wurde und dessen Realisierung bis heute andauert. „Bei einem so hoch emotionalen Produkt wie dem Hochhaus ist die größte Herausforderung, die Akzeptanz über lange Planungsprozesse hinweg zu sichern“, sagte Kempf. Immer neue Gutachten, Verfahren und politische Anforderungen führten dazu, dass Wissen verloren gehe und gesellschaftliche Zustimmung schwinde.

Technologie: Aufzüge als kritische Infrastruktur

Auch beim Networking rückten zentrale Fragen in den Fokus. Daan Smans, President Business Development beim Aufzug-Sensorik-Marktführer CEDES, stellte Projektentwicklern wie Martin Löcker (CA Immo) innovative Systeme für Aufzug-Sensorik und Frühwarnung vor. Gerade in Hochhäusern, die Teil kritischer Infrastruktur sind, ob Büro, Wohnturm oder Krankenhaus, ist die Betriebssicherheit der vertikalen Mobilität entscheidend.

Mehr als Höhe

„Weniger ist mehr“ und „Gott steckt im Detail“, die Leitsätze von Mies van der Rohe wurden im Verlauf des Forums mehrfach zitiert. Sie verdeutlichten, dass Hochhäuser kein Selbstzweck und keine reine Frage der Bauhöhe sind. Ihr Erfolg wird daran gemessen, ob sie ökologische Standards erfüllen, architektonische Qualität sichern und sozialen Mehrwert schaffen. (eg)